5月病のリハビリがてら、日頃の修理も書いておこうかなという気分。

- 概要

- 故障内容

- 先行解析事例:SwitchBotプラグミニによるリコール事例

- TP-Link Tapo P105における故障箇所

- TP-Link Tapo P105における故障原因

- 脚注:分解手順と部品の交換

概要

TP-Link Tapo P105において、使用開始後10ヶ月~15ヶ月で購入した4つのうち、3つがリレーON/OFFを繰り返す症状を発生した。

故障品の分解解析において、電解コンデンサのドライアップ故障により、本現象は発生ていることが明らかとなった。

また先行のリバースエンジニアリング事例から本コンデンサは制御用電源の平滑用であり、容量抜けにより制御基板の電圧降下が発生することにより、リレーのON/OFFが繰り返されていることが推察される。

本記事においては、故障内容をまず述べ、先行解析の紹介の上で、本件における故障箇所とその原因に関して述べる。

修理内容、修理手順に関しては脚注に示すため、自己責任で実施される方は参考にされたい。

故障内容

- OFF状態でネットワーク上から検出できなくなる

- 電源ボタンを押して強制的に電源を入れようとすると、電源リレーのON/OFFを繰り返す

先行解析事例:SwitchBotプラグミニによるリコール事例

本事例のような電源リレーのON/OFFを繰り返す故障は他社製品を中心に多数報告があり、またその原因に関しても詳しい議論がなされている。

最もまとまった報告がなされているのは、SwitchBot社のプラグミニに関してであろう。

本製品においては多数の不具合報告、またはリコールも発表されている。

原因に関しても様々議論がされていたが、イチケン氏がYouTubeとブログに上げたものが最もわかりやすい。

これらの議論において、故障箇所は概して制御用電源の平滑用電解コンデンサであり、これがドライアップ故障を起こすことが原因であるとされている。

またこの際にこのコンデンサの容量抜けにより、制御基板の電源ON時(電流が流れたとき)に電圧降下を引き起こすようになり、制御基板のリセットを生じるというのが、リレーON/OFFを繰り返す動作の要因と結論付けられている。

TP-Link Tapo P105における故障箇所

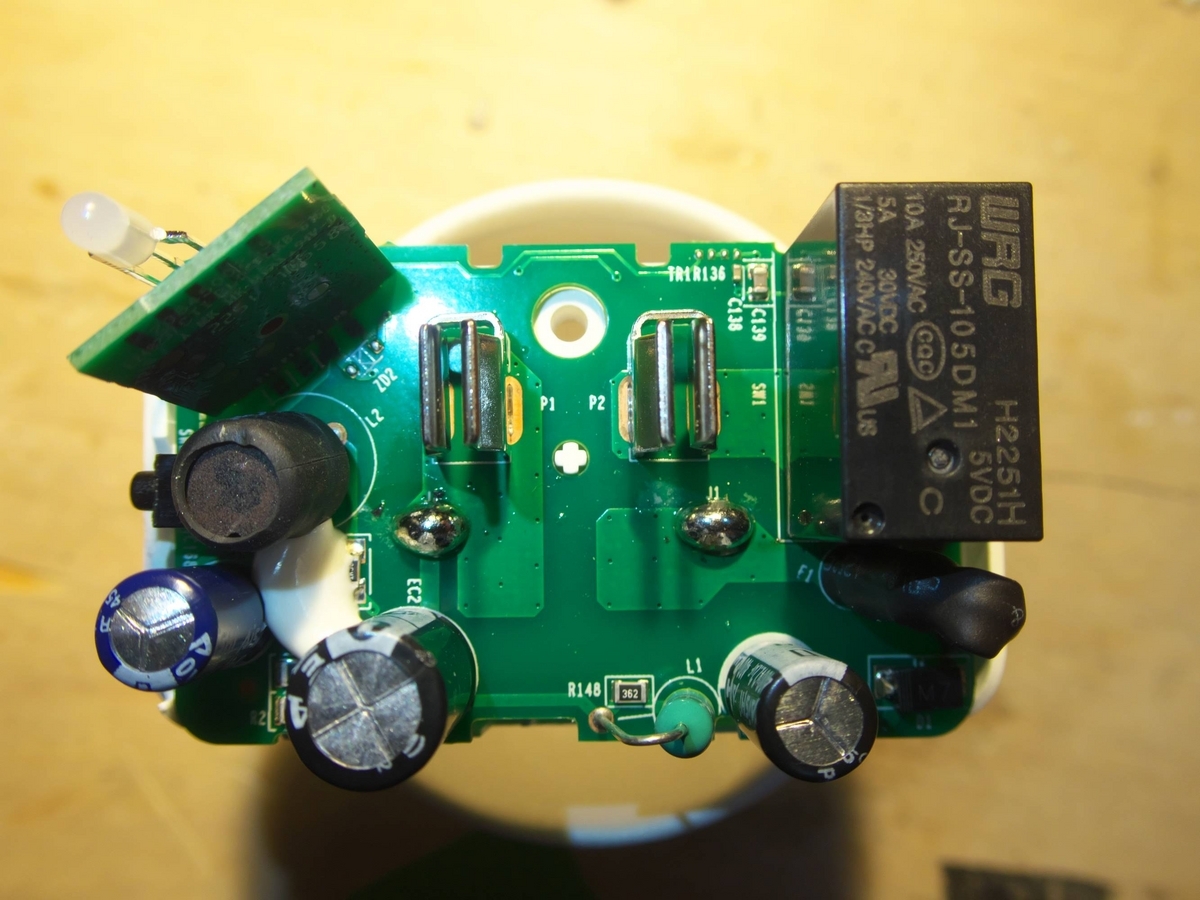

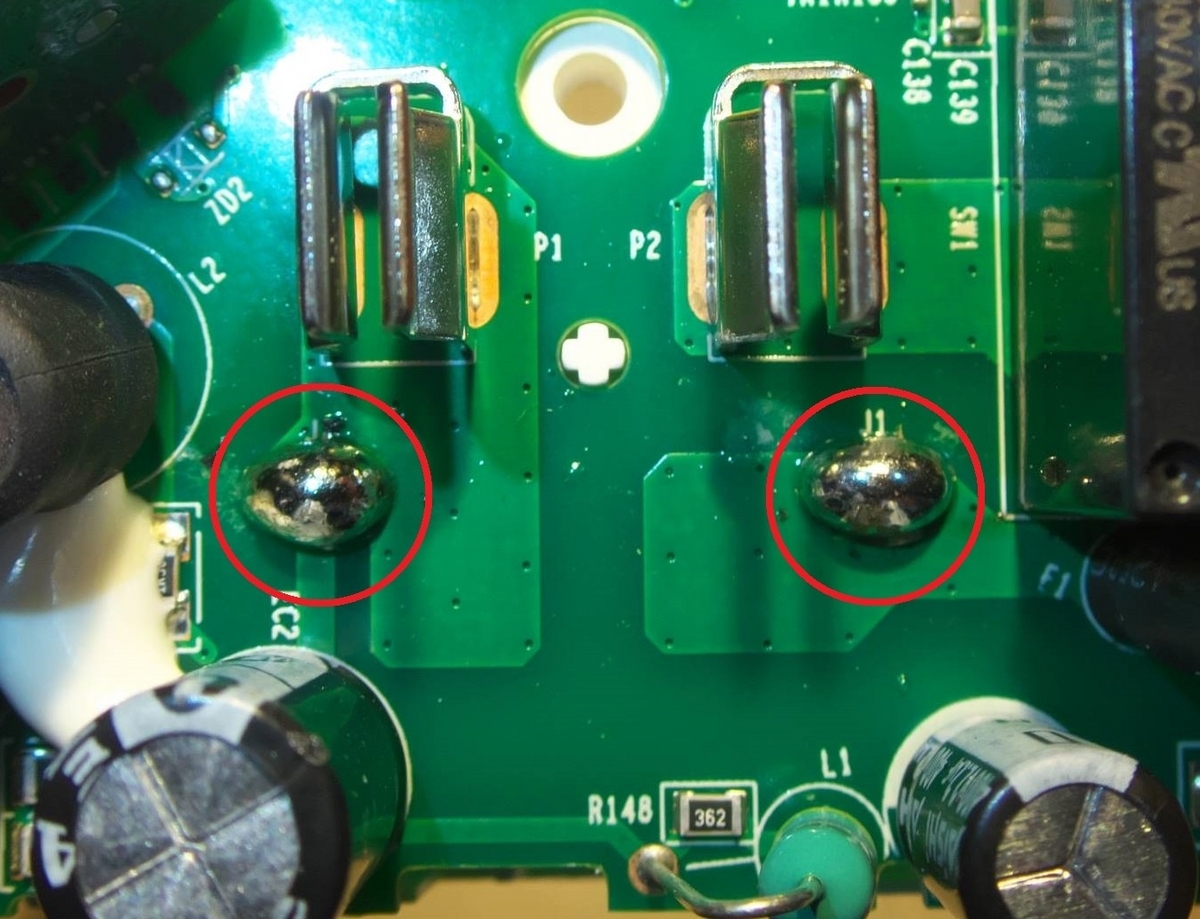

さて、イチケン氏の議論を踏まえたうえで、P105の分解写真を示す。

プラグミニと構造は違うが部品点数など類似点も多い。

また画面左下に膨らんだ電解コンデンサが見える。

制御基板が左上に垂直に接続されており、いくつか導通を取ると、本電解コンデンサは制御基板に並列に繋がれていることがわかる。

ここからは推察になるが、本課題の電解コンデンサはSwitchBotと同様制御用電源の平滑用電解コンデンサであると考えるのが自然である。

そうすれば、今回生じている症状(リレーON/OFFを繰り返す)は、容易に説明がつき、ON状態になったときにコンデンサの容量抜けにより電圧降下を生じ、それによる制御基板のリセット、そしてリレーのON/OFFの繰り返し動作につながっている。

TP-Link Tapo P105における故障原因

イチケン氏は先のプラグミニにおける電解コンデンサのドライアップ故障原因に関して下記3点をあげている。

基本的にP105に対して同様のことが言えるだろう。

今回購入した4台のうち3台が故障し、そのすべてが同一の電解コンデンサの容量抜けであった。

今回破壊していた電解コンデンサの詳細は残念ながらわからなかったが、105℃グレードのものであり、おそらく1の要因が支配的であると推察する。

しかしながらこれに加えてP105に関しては下記も原因として挙げられるだろう。

- 本症状はそもそもスマートプラグの典型的な構造に由来するものであり、大きなリプル電流を平滑コンデンサのみで受け止める構造そのものに原因がある。

- TP-linkはスマートプラグ後進メーカーであり、他社模倣品を作成した結果、その欠陥もまた模倣してしまった。

- 後進メーカーであったゆえに低コスト化を迫られており、グレードの低い部品の使用や熱やリプル電流などの対策を怠った。

個人的な意見を述べるのであれば、この故障率を考えるにリコールレベルの課題だと考える。

またそもそもこの構造がどうなのかという是非をもう少し議論したほうが良いと思う。

脚注:分解手順と部品の交換

分解手順

- トルクスネジを外す

- 鋭利なものを差し込み、外装を押し広げるように、留め具(上下2箇所ずつ、計4箇所)外す

留め具位置 - 電源入力のはんだを除去(はんだを除去しないと基板裏にアクセスが基本的に難しい)

電源入力箇所

修理内容

容量抜けしている470uFの電解コンデンサを代替部品に置き換え、元通り組み直す。